第1回 part2:

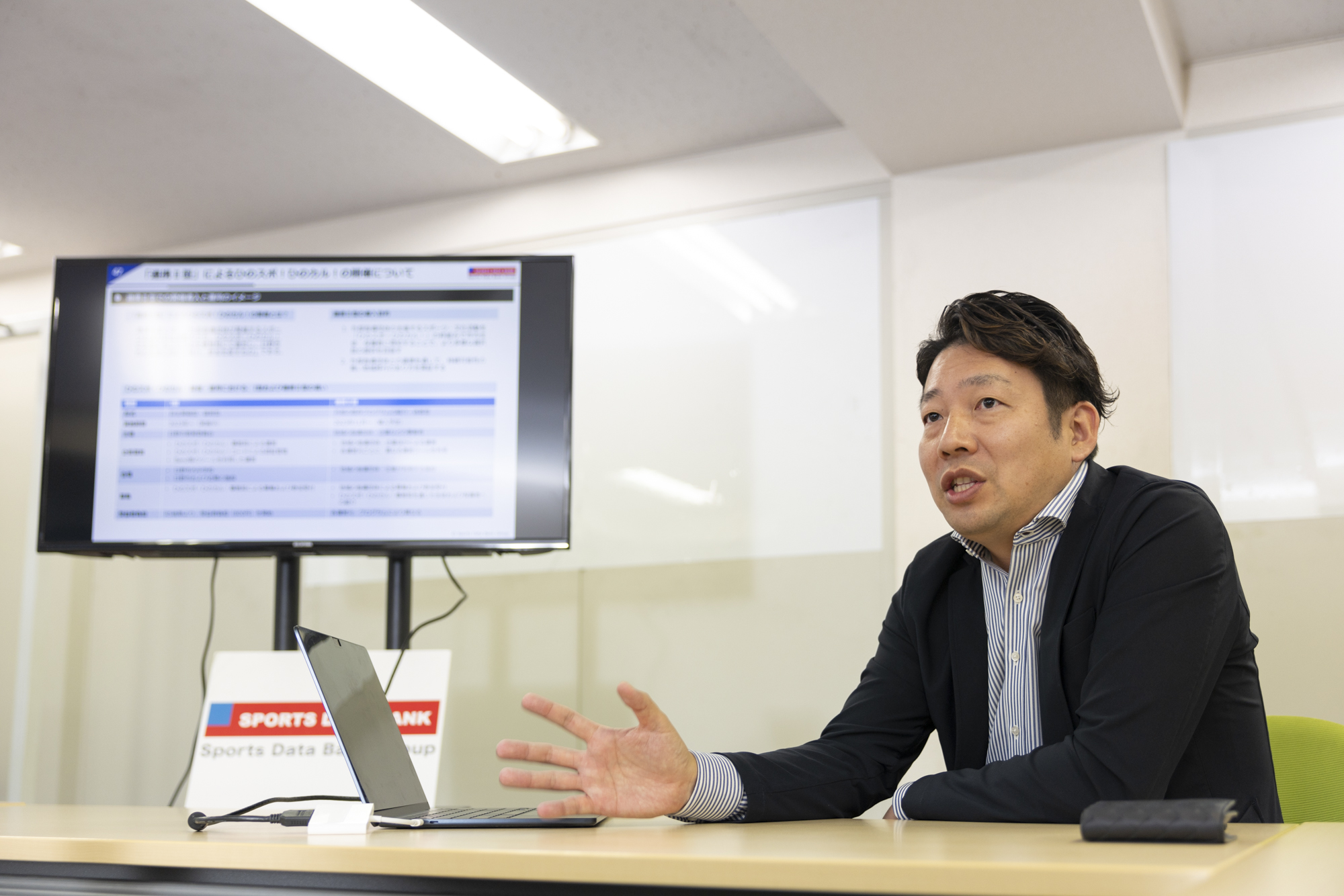

石塚大輔氏(スポーツデータバンク代表)

子どもたちのためのスポーツエコシステムについて、スポーツデータバンクの石塚大輔代表にお話しいただきました。

いままで地域の学校が支えてきた部活が地域に展開されるということが各地の自治体で決定されていく中、この課題を「リニューアル」という視点で捕らえ、町づくりのチャンスと考える石塚氏に具体例を合わせてお話を伺いました。

___ 部活動の地域展開に関して、自治体の多くが最初に直面する課題は何でしょうか?

まず、自治体の担当者から最も多く寄せられる質問は、「そもそも何から始めればよいのか分からない」というものです。私がそうした問いかけを受けたとき、多くの自治体職員が地域の現状を正しく把握していない、あるいは実態調査自体を実施していないことに気づきます。自分たちの地域の現状に対する理解が必要になってきます。

___ なぜ、実態調査が十分に行われていないのでしょうか?

背景には、縦割り行政の構造があり、部活動の地域展開という横断的なテーマに対応する体制が整っていないことが挙げられます。実際、手がつけられていないまま時間が過ぎてしまっているケースが多いと思います。

___ 実態調査では、どのような情報を把握する必要があるのでしょうか?

たとえば、地域の人口動態や学校ごとの生徒数の推移です。沖縄県のように全国的に見て子どもの数が減少していない県であっても、地域の学校ごとで事情は大きく異なります。

市街地に人口が集中し、郊外の学校ではクラス数が減少しているというケースもあります。このように、表面的なデータだけでは把握できない地域差が存在するため、実態調査は不可欠です。

___ 実証事業を進めるうえで、どのような準備が求められるのでしょうか?

調査や実証を通じて明らかになった情報を基に、地域クラブとしての受け皿をどう整備するかが問われます。たとえば、指導者の選定基準を定める必要がありますし、クラブを運営する場合は活動場所の確保、鍵の管理体制といった具体的な問題を解決していかなくてはなりません。

これはいわゆる「実証作業のフェーズ」に該当します。この段階では、多くの新たな課題が浮上してきます。そこで得られた知見を反映しながら、次の段階に進むことが大切です。

___ 実証後はどのようなフェーズへ進むのでしょうか?

実証の過程を経た先には、機械化や自動化、さらにはシステムの構築といった「DX(デジタルトランスフォーメーション)」のフェーズへと展開していくことになります。

この段階では、施設の管理体制をどう再設計するか、財源をどう確保するかといった、非常に実務的かつ重要な論点に直面します。たとえば予算が途切れてしまえば、プロジェクトそのものが停止してしまいます。人の問題の次には、必ずお金の問題が出てくるのでそれを予見した設計が必要です

___ 具体的に、どのような施設管理の仕組みを導入しているのですか?

私たちが推奨しているのは、学校の体育館などの施設に「スマートロック」を導入することです。

日本の学校施設というのは、そもそも「決まった人が利用すること」を前提に設計されており、第三者の利用を想定したセキュリティ設計になっていません。そのため、鍵の管理や利用の調整が非常に属人的で、教員の負担となっていました。

___ スマートロックを導入することで、どのような変化があるのでしょうか?

スマートロックであれば、指定された利用者が鍵を開閉した履歴を記録できます。つまり、教職員が現場にいなくても、安全に施設を貸し出すことが可能になるのです。

また、備品の紛失や破損が起きた場合には、設置されたクラウドカメラによって、利用履歴や状況を可視化できます。これは体育館など外部利用を前提とした施設に限定して導入しています。もし事故やトラブルが起きた場合も、記録を確認することで適切な対応ができます。

このように、学校にすべての管理を任せる体制には限界があるという前提に立ち、管理そのものを地域や民間へ展開する仕組みが必要だと考えています。

___ 学校側の意識も変わっていく必要があるということでしょうか?

まさにそのとおりです。学校も、地域に開かれた施設であるという認識を持つ必要があります。

そして、こうした運営の変革には、鍵やセキュリティ、利用調整といった具体的な課題に対応するための民間サービスが不可欠です。これまで限られた人しか使えなかった学校施設を、不特定多数の地域住民が多様な目的で活用できるようにするには、DX化による管理の仕組みが必要不可欠なのです。

___ 財源の確保が部活動地域展開の最大の課題と言われています。どのような解決策があるとお考えですか?

地域展開における最大の障壁の一つが「財源」です。私たちはその対策として、企業からの協賛や「企業版ふるさと納税」の活用を提案しています。

単にお金を集めるだけでなく、企業が持っているノウハウや技術を活かすことで、地域展開に伴う課題解決にもつなげていくという視点が重要です。

___ 企業連携によって具体的にどのような取り組みが進められたのでしょうか?

たとえば、沖縄県うるま市では2021年頃から先行して実証事業を実施しました。そこで導入したのが、「ライトな活動を希望する子どもたちに向けたEラーニング型の指導者研修」です。

この仕組みでは、保険会社が持つリスクマネジメントの知見を活用し、「災害対応」「救命処置」「安全管理」など、競技の技術とは直接関係のない“安心・安全”に特化した研修コンテンツを提供しています。

___ Eラーニングにはどのようなメリットがありますか?

まず、場所や時間に縛られず受講できる点です。1講座は約20分で完結し、受講後には確認テストもあります。管理者側は、指導者候補がどの講座を受けたか、どこまで修了しているかを把握することが可能です。

つまり、資格の一歩手前までをオンラインで担保できる実用的な仕組みであり、企業とのパートナーシップで生まれた好事例と言えるでしょう。

___ この仕組みは制度としてどのように運用されているのですか?

私たちはこの取り組みを「ブカツ・サポートコンソーシアム(通称:ブカサポ)」という枠組みで運営しています。たとえば、日本郵政とは提携し、全国約24,000カ所ある郵便局員の皆さんが「スポーツコーチングリーダー」という資格を取得できる仕組みを作りました。

また、Eラーニングのシステムそのものは三井住友海上と連携して開発しています。受講者が自信を持って指導にあたれるよう、必要な知識と安心感を提供する構成になっています。

___ 企業の持っているノウハウが活かされていますね。

おっしゃる通りです。もし教員の負担軽減という目的だけで進めていたら、このような制度設計は難しかったかもしれません。

企業とも連携することによって、現場の実情に即した柔軟な対応が可能になったのです。指導者の育成や研修制度は、地域展開の土台を支える重要な要素です。

___ 企業はどのようなメリットがあるのでしょうか?

企業にとっては、将来的な地域貢献や人材育成の側面だけでなく、税制上の優遇措置もあります。企業版ふるさと納税の仕組みによって、スキルや知見を“寄付”として提供する形にすることが可能です。

また、地域に根付いて人口流出を抑えられることにもつながります。これは企業にとっても将来の働き手になってくれる可能性にも繋がっていきます。

ただし、この制度は年度内予算の枠組みで運用されるため、将来的には基金化して持続可能な運用ができる環境を整えていく必要があると感じています。

___ 企業連携を活用した成功事例として、具体的な自治体の例はありますか?

はい。代表的な事例のひとつが東京都日野市です。人口18万人規模の自治体で、中学校が8校あります。この市では、地元企業やプロチーム、大学などと連携しながら、部活動の地域展開を実現する独自のモデルを構築しています。

___ 日野市が重視している取り組みのポイントは何ですか?

3つの柱があります。

第一に、学校単位ではなく「地域単位」で部活動を捉え直すという視点です。これは、地域の特性に即した柔軟な活動展開を可能にします。

第二に、地元企業・団体との連携を前提にすること。学校や教育委員会だけでなく、地域全体で支える体制を作ろうとしています。

第三に、市内にある多様な施設を活用すること。公共施設だけでなく、民間施設を含めてスポーツや文化活動の拠点としています。

___ 連携先として、どのような団体が関わっているのですか?

たとえば、Jリーグの東京ヴェルディが地域貢献の一環として協力を申し出てくれました。さらに、コニカミノルタや日野自動車といった日野市内にある大手企業も参画をしています。

このような多様な主体と連携して、令和5年度からは3か月タームのアカデミープログラムがスタートしました。卓球、バスケットボール、ソフトテニスなど、さまざまな種目を体験できる仕組みになっています。

___ この仕組みは「部活動」そのものとどう関わっているのですか?

生徒たちは平日は学校の部活動に所属しつつ、休日には別のスポーツや調理などの文化活動を地域で体験するという形式をとっています。名称としては「ひのスポ」「ひのカル」といった愛称で親しまれており、市民文化としての定着を目指しています。

___ 費用面の格差などは問題にならないのでしょうか?

そこも重要なポイントです。日野市では、家庭の経済状況による機会格差を防ぐため、所得に応じたクーポンやバウチャー制度を導入しています。自治体が予算を持ち、該当する家庭に支援を行うことで、すべての子どもたちが等しく体験できるようにしています。

スポーツや文化活動を完全に自治体から切り離して民間サービスに移行するということも選択肢のひとつかと思うのですが、部活動の歴史的背景を鑑みると、いきなりこのシステムを変えるのはリスクもあると思っています。将来は民間運営がスタンダードになっていくと思いますが、そのためにはプロセスが大事です。環境を作るとともに、置き去りされる子供たちを作らないための支援は自治体がやっていくっていうことも重要な視点です。

___ 新潟県長岡市でも同様の取り組みが行われていると聞きました。

はい。長岡市では、より行政横断型の体制が敷かれています。特徴的なのは「部活動地域移行室」という専門部署を市役所内に設置していることです。この部署には、スポーツ振興課や文化振興課の職員が兼務で所属しており、加えて市内のスポーツ協会の関係者も参画しています。

___ この体制により、どのようなことが可能になっているのでしょうか?

市長のリーダーシップのもと、教育委員会の枠を超えた施策決定が可能になっています。たとえば、施設の活用、財源の確保、他団体との連携など、多岐にわたる課題を一元的に調整できるようになっています。

実際、令和7年9月から地域クラブ化を全面的に開始するスケジュールが決まっており、私たちも伴走支援として、指導者の勤怠管理、生徒の出席確認、報酬の支払い業務などにおいてサポートを行っています。

___ 部活動の地域展開において、今後最も重要になる視点は何でしょうか?

展開が進むほど、多くの課題が明らかになってきます。だからこそ、その課題を解決できる団体や民間企業と連携し、地域全体で共存する仕組みを築いていく必要があります。

たとえば、移動手段に課題がある場合には、JRや地元の運送会社、ディーラーなどと連携することで、その地域特有の制約を乗り越えることができるのです。

___ 行政と民間をつなぐ役割も重要になりそうですね。

まさにその通りです。行政と事業者、学校現場の声をつなぐ「民間側のプロジェクトマネージャー」が必要不可欠だと考えています。

この人が地域の事業者の声を聞き、行政の課題を理解し、現場のニーズに合わせて設計・調整を担っていく。その中核を担う存在がいなければ、スムーズな制度展開は難しいのが現実です。

___ そうした役割を担う団体として、ブカツ・サポートコンソーシアムのような組織が期待されているのですね。

まさにそれが私たちが設計した「仕組み」です。自治体がどこに相談してよいかわからない時に、頼れる拠点となること。そこから、民間ノウハウをすぐに活用できる体制があれば、地域の動きは確実に前に進みます。

___ 地域の連携を広げる上で、情報発信も鍵になりますか?

もちろんです。コンソーシアムの「次のステージ」として、地元企業との関係強化が重要です。その際、地域メディアや広報の活用が非常に有効です。情報を適切に発信し、理解と共感を広げていくことで、新たな協力の輪が生まれます。

___ プロチームが存在しない地域では、どのような地域資源と連携していくべきでしょうか?

大学や企業のクラブチームなど、地域には意外と多様なスポーツ・文化の資源が存在しています。たとえば地域企業の野球部、地元大学の吹奏楽団など、地域に特化した連携先を見つけていくことが肝要です。

たとえば、山形県では、地域特化型の「ローカルコンソーシアム」としてブカサポの仕組みを応用し、県独自の連携体制を築くことが今後の課題となります。

___ 地域クラブになると、広域的な交流も実現しやすくなると考えておられますか?

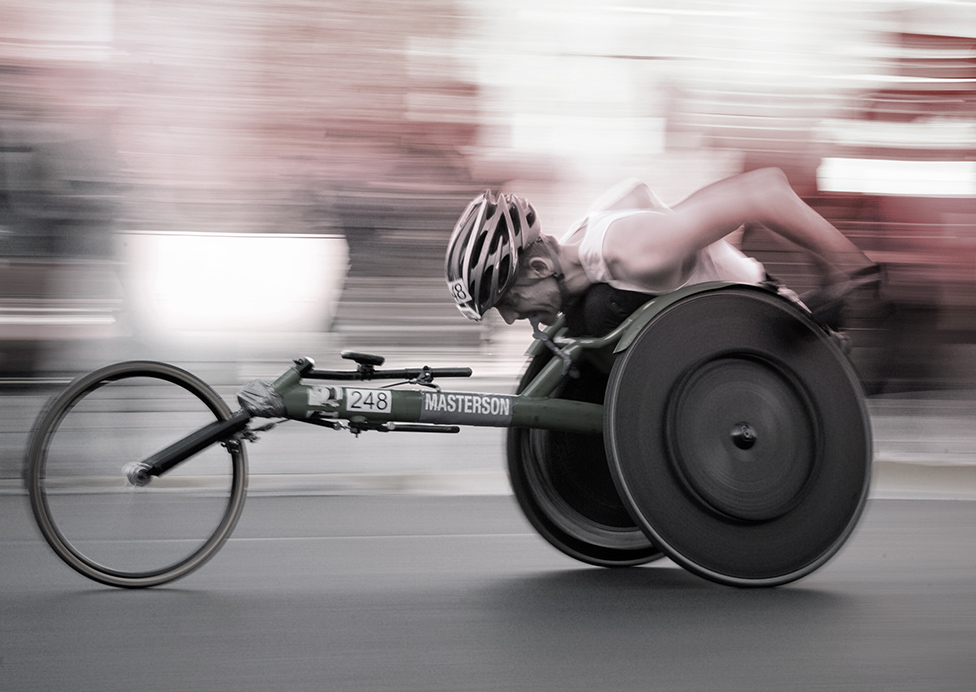

はい。従来の部活動では、一定以上の技術レベルでなければ、県外交流や遠征の機会を得ることは困難でした。つまり強いチームでなければ他地区に行けないということです。

しかし、地域クラブになることで、より柔軟な交流が可能になります。たとえば、沖縄のクラブチームが雪国へ行ってウィンタースポーツを体験する、といった相互交流も実現できます。こうした体験は、子どもたちの視野を広げ、地域同士のつながりを強める貴重な機会になるでしょう。

___ 現在、全国でどの程度の自治体と関わっているのでしょうか?

現時点で、私たちは40の自治体から相談を受け、伴走支援を行っています。

ただし、私たちはその地域に実際に暮らしているわけではありません。だからこそ、私たちができるのは「道筋を立てること」と「仕組みを置いていくこと」だと考えています。

最終的には、地域の方々自身がその仕組みを運営し、育てていくことが大切です。私たちは、その土台づくりを支援する立場として関わり続けたいと思っています。

___ 部活動の地域展開は、まさに「まちづくり」と直結しているのですね。

その通りです。部活動の地域展開は、単なる制度の見直しではありません。スポーツや文化活動を通じて、地域に新たな価値を創出し、持続可能な社会を育むための土台になると信じています。

(インタビュアー:大久保 奈美)